NEWS柏の葉スマートシティオンラインフォーラム第1弾を開催しました!

SCROLL

2020年08月07日

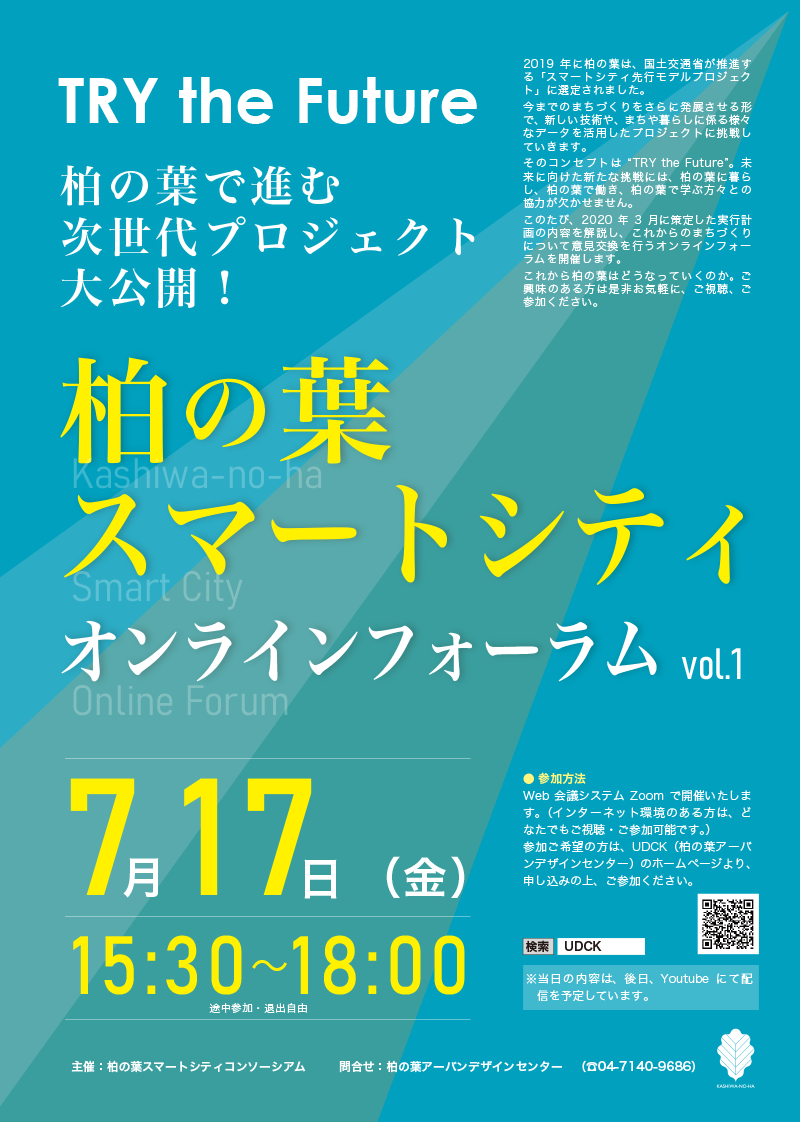

2020年3月に策定したスマートシティの実現に向けた「スマートシティ実行計画」の内容を解説し、これからのまちづくりについて意見交換を行うオンラインフォーラムを7/17(金)に開催しました。

皆様からいただきました質問のうち、時間の都合上、お答えできなかったものに回答させていただきます。

また、当日のオンラインフォーラムの動画は、以下の柏の葉スマートシティYoutubeチャンネルに公開しておりますので、是非ご覧ください。

1. 柏の葉スマートシティ実行計画やスマートシティ事業全体に関する質問

-

Q1柏の葉国際キャンパスタウン構想と、スマートシティ実行計画の関係性について説明してほしい。

-

A1.

柏の葉国際キャンパスタウン構想は、柏の葉のまちづくりの上位構想であり、柏の葉スマートシティ実行計画は、その施策の一部を実行する具体案です。スマートシティ実行計画は、先進技術の導入・データ利活用を通じてスマートシティを具現化するための計画です。2019年に国が各地域から企画提案を募り、柏の葉を含め全国15都市(現在22都市)が選定され、それぞれの都市が実行計画を策定しました。

一方、柏の葉国際キャンパスタウン構想は2008年に、まちづくりに参加する全てのプレイヤーが目指すべきまちの理想の形や、具体に取り組むべき重点施策を共有するために策定したものです。

このため、柏の葉国際キャンパスタウン構想は、先進技術やデータ利活用に限らず、まちづくりに必要なものを網羅したもので、柏の葉まちづくりの上位の構想であり、柏の葉スマートシティ実行計画は、その施策の一部を実行する具体案です。

柏の葉スマートシティ実行計画では、4つのテーマ(モビリティ、エネルギー、パブリックスペース、ウェルネス)で構成されており、個々のテーマはそれぞれ柏の葉国際キャンパスタウン構想の目標(4.サスティナブルな移動交通システム、1.環境と共生する田園都市づくり、7.質の高い都市空間デザイン、5.健康を育む柏の葉スタイルの創出)を実現するための施策となっています。

今回のフォーラムはこの4つのテーマについて、わかりやすく説明することを目的としています。

柏の葉スマートシティ実行計画では、さらに3つの戦略(民間+公共のデータプラットフォームの構築、オープンイノベーションの活性化、分野横断型のサービス創出)を掲げています。これは、4つのテーマを複合させ、さらなるプロジェクトを生み出すための戦略ですが、柏の葉国際キャンパスタウン構想の目標(8.イノベーション・フィールド都市、6.公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施、2.創造的な産業空間の醸成)の実現に向けた取り組みでもあります。

-

Q2柏の葉は日本では先導的なプロジェクトだと思いますが、それでも進めていく中で色々な課題があると思います。諸外国に負けないために、スピード感をもって進めることが重要だと思いますが、そのスピードを高めるためには何が必要ですか?特に、国による支援としてどのようなものを望まれますか?

-

A2.

スピードを高めるために必要なものは、国と地域の緊密な連携体制の構築と、地域の実情や技術進歩にあわせた関連法制度の整備であると考えています。スマートシティ実現に向けた課題はプロジェクトによって異なり、法制度やプライバシー配慮、リスクマネジメントや社会受容性、持続性のある仕組みや体制の構築など多岐にわたります。

諸外国に負けない魅力あるまちづくりをいち早く実現していくためには、従来の枠(立場、分野、規制など)にとらわれず、スピード感をもって課題を乗り越える強固な連携体制が重要と考えています。

柏の葉で10年以上にわたって築いてきた公・民・学の緊密な連携体制は、関係者の柔軟な動きや連携を可能にし、スピード感をもった取り組みの推進に寄与すると考えていますが、それを受容する関連法制度等の受け皿が必要です。

スマートシティの実現をさらに加速させるためには、国と地域の緊密な連携体制の構築と地域の実情や技術進歩にあわせた関連法制度の整備が必要と考えています。 -

Q3長期にわたるデータの蓄積・分析をはじめとして、様々なインフラの維持を行うにあたり、そのコストはどのような財源から賄われるのでしょうか?

-

A3.

今回の実行計画における各プロジェクトの初期段階は、各参加団体からの持ち寄りによるものであり、財源として各参加団体の持ち寄りと一部補助金を活用しています。中長期的には持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。これまで柏の葉のまちづくりを共同運営してきた、柏市、UDCK、UDCKタウンマネジメント、三井不動産を中心に推進する体制としていますが、新たに参画する企業・団体も持ち寄り型のプロジェクトとして、技術投資やサービス提供を行う形を基本としています。

また、スマートシティ実行計画の策定や一部の先行的な取り組みでは、国庫補助も活用して新技術を活かしたプロジェクトの実証・実装に取組んでいます。

中長期的には、効率化された公共サービスや地域の市民・企業からの負担金等によるエリアマネジメント、利用料収入による民間事業の組み合わせとして、個々のプロジェクトの持続的な運営につなげていく想定です。

なお、データ蓄積の基盤となるデータプラットフォームについては、主に民間サービスに紐づける形で民間資金による運営をするものと、公共サービスとして運営するものに分けて構築することを想定しています。 -

Q4それぞれのプロジェクトはどのような段階でしょうか?実際にサービスを始めてみたら、こんなサービスを可能とする技術があることが分かってきた、などというようなことはありますか?

-

A4.

一部のプロジェクトを除き、実証段階であり実装は2021年以降を予定しています。また、実証により得られた知見やデータの相互利用を促すための仕組み構築を進めているところです。営業運行されている自動運転バスを除き、ほかのプロジェクトは実証段階です。サービス提供を含む実装はプロジェクトごとに開始時期は異なりますが、2021年以降を予定しています。

また、現在はプロジェクトごとに実証を進めていますが、まちの課題や求められるサービスを起点に、分野を横断して技術・データを相互に活用することが重要であると考えており、新たなサービス展開の可能性にむけて、コンソーシアム参加団体が集まるワークショップを行っています。各参加団体のもつ技術やデータをベースにしたアイディアの段階ですが、具現化についても検討していく考えです。 -

Q5全般的に技術実証の説明がされていましたが、それぞれの取り組みにおいて市民をどのように巻き込んで、どのような「生きた街のしくみ」にしていくのかという考えが見えてきませんでした。そこに関するお考えを聞きたいです。

-

A5.

市民参加をさらに強化し、スマートシティを市民と共創していくための仕組みとして「(仮称)柏の葉リビングラボ」を今秋からスタートする予定です。第1弾のオンラインフォーラムでは、まずは4つのテーマ(モビリティ、エネルギー、パブリックスペース、ウェルネス)をご説明することをメインし、各プロジェクトを担当する企業・団体から、技術面や特徴的な内容について、ご説明しました。

今後開催する予定のオンラインフォーラム第2弾では、新たなスマートシティを市民と共創していくための仕組みとして、この秋にスタートする予定の「(仮称)柏の葉リビングラボ」の計画をご説明する予定です。

※7.データプラットフォームに関する質問のQ1の回答についてもご参照ください。

※第2弾フォーラムについてはこちらからご覧ください。 -

Q6全国で幾つかスマートシティの取組が進められていると思いますが、その中で、柏の葉スマートシティの一番の特徴、フォーカスポイントと言えば何でしょうか?

-

A6.

UDCKを中心とした公・民・学連携の実績があることに加え、新たな技術やサービスの実証フィールドに適した環境であることと考えています。これまで、公・民・学連携でまちづくりに取り組んできた強固な基盤があること、新たな開発に合わせて新たな技術導入をしやすいこと、一方ですでに多くの市民や事業者がおり、その具体的なニーズをとらえながらリアリティを持った実証ができることが特徴と考えています。

今回のスマートシティを契機に、さらに多くの企業・団体が新たに参画し、様々な知見・技術が結集しつつあります。

民間企業の視点からみると、行政のバックアップのもと、まちを舞台に実装を見据えた実証実験ができ、かつ大学など学術研究機関の知見・アドバイスを受けやすい環境が整っていることは大きな強みだと考えています。 -

Q7スマートシティの各取り組みが成り立つ規模感はどのような感じでしょうか?例えばコスト的に柏の葉だけで成り立つものと、周辺の自治体と連携しないと難しいもの、内容的に柏の葉だけで閉じていると効果が限定的などの観点での質問です。

-

A7.

今回の実行計画では、一部のプロジェクトを除き、柏の葉キャンパス駅を中心とした2km圏を対象エリアとしていますが、実証により得られた知見や成果を活かし、他地域等への横展開を行うことを前提としています。駅周辺には人やモノが集まりやすく、同時にデータも集まりやすいと考えています。柏の葉スマートシティでは、この特徴を生かした「駅を中心としたスマート・コンパクトシティ」を将来ビジョンとして掲げ、柏の葉キャンパス駅を中心とした2km圏、徒歩・自転車スケールの生活圏をメインの対象エリアとしています。

まずは、柏の葉キャンパス駅を中心とする2km圏でモデルを構築することに主眼を置いたうえで、将来的にはプロジェクトの規模を拡充するなどの展開を検討していきたいと考えています。

一方で、モビリティやウェルネスに係るものなど、プロジェクトによっては対象エリアにとどまらず、当初からより広域を対象として取り組むものもあります。 -

Q8柏の葉には知的財産を持っている方が多く住んでいるので、その方々の知的財産を活かすことが出来れば、もっとクリエイティブな街になるのではないでしょうか?

-

A8.

市民の経験と知識を活かしていく仕組みとして「(仮称)柏の葉リビングラボ」を新たにスタートする予定です。柏の葉スマートシティでは、コンセプトとして「TRY the Future-進化し続けるまち-」を掲げており、その実現には、市民の方々の視点やクリエイティブな発想が重要と考えています。

柏の葉では、これまでもUDCKを中心とした市民参加プログラムを実施してきていますが、市民の方々とともに新しい取組みにチャレンジしていくまちを目指し、この秋から「(仮称)柏の葉リビングラボ」がスタートします。この新たな共創の仕組みを活かし、よりクリエイティブな街づくりを推進していく予定です。

2. コロナ禍におけるスマートシティに関する質問

-

Q1新型コロナウィルスの感染拡大は柏の葉スマートシティの計画にどう影響を与えていますか?計画を後退させるのでしょうか?加速させるのでしょうか?

-

A1.

加速すると考えています。 -

Q2WITHコロナの新生活様式を街づくりに取り込んでいくのか興味があります。

-

A2.

新生活様式に適応することは必須と考えており、一部のプロジェクトにおいては新生活様式に合わせる形で軌道修正を行っています。 -

Q3非接触が新生活様式では重要になっていくと思います。多くの人が集まる施設・住宅等はその点を考慮していかないと新規流入が今後は見込めないのかなと感じています。

-

A3.

既プロジェクトを含めて、これからのプロジェクトにおいては非接触等の新しい生活様式を考慮し、プロジェクトを進めていく考えです。 -

A1〜A3の説明はこちら

-

[A1~A3の説明]

新型コロナウィルスが発生して以来、日本を含めて世界の国々は新しい生活様式への適応を余儀なくされているのが現状であり、「WITHコロナ」や「ニューノーマル(新生活様式)」といった新しいキーワードも出てきています。

社会の変化と変化に伴う多様なニーズに対応すべく、柏の葉実行計画のプロジェクトにおいても「WITHコロナ」と「ニューノーマル」の視点を加え、対応していく考えです。感染防止に係る専門的知見と市民のニーズの両面を捉えながら、例えば、センシングデータの活用による行動変容の促進や、非接触機器の導入といった新たな取り組みを検討しているところです。

感染防止や感染後の迅速な対応という観点から、様々なデータ活用の必要性に対する社会的認識が高まっています。また、オンラインの活用が進むなかで豊かな生活環境を持つ柏の葉のような郊外都市の新たな役割への期待も、以前より高まっています。このような社会の変化は、柏の葉スマートシティプロジェクトを加速させる要因となるものと考えています。

3.モビリティに関する質問

-

Q1モビリティの域内、域外の境界はどのように決めていますか?また周辺エリアとのアクセスなどの考え方をご教示ください。

-

A1.

モビリティ分野においては、域内と域外の境界は定めていません。今回のスマートシティ実行計画では柏の葉キャンパス駅から半径2km圏内を対象区域としておりますが、モビリティに関しては域内外の境界は定めておりません。

周辺エリアとのアクセスについては、さらに広域のエリアで検討する必要があります。

例えば柏駅周辺と柏の葉を連絡する移動手段の強化や柏の葉キャンパス駅周辺に広がる既成市街地からのアクセスなど、様々な移動の実態をモニタリング等により把握し、需要に応じた移動手段の導入や強化の必要性も検討していくべきと考えています。 -

Q2公道で自動運転バスを実用化しているとのことですが、法制度はどのように対応しているのでしょうか。

-

A2.

法制度改正以前で許容されている自動運転レベル2で営業運行をしています。自動運転技術に関する法制度は、2015年以降急速に整備が進んでおり、2020年4月には道路交通法改正により自動運転レベル3までの公道走行が可能となりました。

柏の葉では、2019年11月から実証実験を行っており、法改正以前から許容されている自動運転レベル2となります。

警察庁や国土交通省のガイドライン、保安基準に基づいて実証実験を行っています。 -

Q3世界的に実証実験経験の豊富な自動運転バス車両を導入するのではなく、独自の自動運転車両を開発する理由を具体的に教えて頂けると大変嬉しいです。

-

A3.

日本の道路環境等を踏まえ、実情にあった技術開発が必要なためです。近年、世界各地で自動運転車両の試験走行が行われていますが、まだ完全な無人走行を可能とする車両は開発・製造されていないのが現状です。

このため、各国の企業において技術開発が進められていますが、国によって道路事情や交通ルールも異なることから、コスト面も含め、日本の道路環境にあった技術開発が必要と考えています。 -

Q4ETC2.0の交通データはどのような利用、活用をお考えなのでしょうか?今までに何か面白いものが見えてきたりしていますでしょうか?また、ETC2.0自体が普及する必要があると思いますが、そのような課題はないでしょうか。

-

A4.

地域の移動需要モニタリングツールとしての活用を想定していますが、ETC2.0の普及が課題です。既存の交通データとの組み合わせによりデータ活用の幅が広がると考えています。ETC2.0プローブデータは、地域の移動需要をモニタリングする上で有効なツールの一つと考えています。

地域の移動実態をモニタリングし、これを可視化することで、交通需要や交通課題の抽出、課題解決に向けた検討のためのツールとして活用するなど、データ駆動型の交通計画によりストレスフリーな移動環境の実現に繋げていきたいと考えています。

ETC2.0を搭載した車両は、近年増加していますが、まだ現状では道路を走行する車両数を定量的に把握することまでは難しい状況です。ただETC2.0プローブデータ以外の様々な既存の交通データと組み合わせることで、データ活用の幅も広がると考えられます。 -

Q5世界的なMaaSプラットフォームであるWhimの実証実験が柏の葉スマートシティで予定され公表されていたと思います。現在の状況と今後の計画についてお差支えない範囲で教えて頂ければ幸いです。

-

A5.

サービス実証を行う予定です。詳細は正式リリースまでお待ちください。三井不動産は世界初の本格的なMaaS(Mobility as a Service)のプラットフォーム「Whim(ウィム)」を展開するMaaS Global社に出資を行い、日本におけるMaaS事業の検討を進めております。

詳細に関しては、正式リリースをお待ちください。 -

Q6自動運転バスは営業運転しているとのことですが、黒字でしょうか?スライドに「エコシステム」の表記がありましたが、収支等の面で何か工夫されていることはありますか?

-

A6.

現状は委託によるシャトルバスとしての運行であり、いわゆる路線バス運行としての収支についてはこれから検討していくことになります。現在、柏の葉で運行している自動運転バスは、柏の葉キャンパス駅と東京大学柏キャンパスを結ぶシャトルバスとして、東京大学が東武バスイースト株式会社に委託しており、同社は営業ナンバー(緑ナンバー)の車両により営業運行しています。乗客数等の運行状況により影響のある路線バスとは異なります。

国内における自動運転の実証実験の事例を見ると、公道における自動運転システムの動作確認を目的とする短期間の試験走行が多いようですが、柏の葉では日常的な移動手段として自動運転バスを導入し、日々多くの方が利用する長期間の実証実験を行うことで、実装化に向けたオペレーション上の課題についても検証していく考えです。

このような実証実験の実施にあたっては、大学、自治体、関係企業が連携するエコシステムと、これを実現するために行政機関、民間企業及び各種団体や個人等が協力・調整を行う場である柏ITS推進協議会のようなプラットフォームが必要であると考えています。 -

Q7エリア内の移動需要を踏まえ自動運転バスの運行ルートを今後どのように計画・決定していく予定ですか?

-

A7.

多様な移動需要に合わせ、自動運転バスを含む様々な交通手段を選択でき、快適に利用できるように計画していきたいと考えています。 -

Q8持続可能で健康にも配慮したコンパクトなまちづくりを進めるうえでは、徒歩や自転車での移動を促進していくことが効果的と思われます。歩行者や自転車のための道づくりやまちづくりとしては何か取り組まれているものはありますか?

-

A8.

「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」を2018年に策定し、歩きやすく魅力のあるまちづくりを行うことで、知らず知らず健康にもつながるまちづくりを目指しています。 -

A7〜A8の説明はこちら

-

[A7~A8の説明]

柏の葉で目指しているモビリティの目標は「行きたい場所に快適に移動できる」ことです。 多様な移動需要にあわせ、自動運転バスを含む様々な交通手段を選択でき、快適に利用できるようにすることが重要と考えています。 柏の葉では2013年に「柏の葉交通戦略」を策定し、エリア内外の移動交通手段について検討していますが、今回のプロジェクトにあわせて見直しをする予定です。 また、歩きやすく魅力のあるまちづくりを行うことで、知らず知らず健康にもつながるという主旨のもと、「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」を2018年に作成しています。 これら、既存の計画やガイドラインに加え、柏の葉スマートシティ実行計画で掲げているパブリックスペース、ウェルネスの取組みを組み合わせることで、さらなる進化を目指すことも、今後の重要なプロジェクトと考えています。 -

Q9自動運転バスは運行ダイヤに沿って走っていると思いますが、説明にあったように運行時間の長時間化を想定した場合、或いは時間帯によって乗車率に大きな変動が有るとすると、将来はオンデマンド化などされるのでしょうか? 最近日本の郊外エリアのモビリティ改善のためにオンデマンドバスの実証実験が実施されているケースがいくつかあると思いますが、柏の葉でもオンデマンドバスの実証実験や導入計画の案などがもしあれば、お差支えない範囲で教えてください。

-

A9.

今回の実行計画においては検討していませんが、今後の課題として考えています。オンデマンドバスは、柏の葉スマートシティ実行計画には記載していませんが、別途検討を進めているところです。

現在、エリア内外の移動交通手段に関する戦略をまとめた「柏の葉交通戦略」の見直しを検討しており、「行きたい場所に快適に移動できる」というモビリティの目標を実現する上で、柏の葉周辺におけるオンデマンドバスの運行も見据えた実証実験やコース等についても検討しているところです。

自動運転バスのオンデマンド化は、将来的に実現していきたい課題の一つです。

4.エネルギー・環境に関する質問

-

Q1柏の葉スマートシティにおけるEV導入に関する考え方や方針などがあれば教えてください。柏の葉スマートシティにはEV充電スポットがあるので、カーシェア等でEVを使用したいのですが、超小型EVを周辺のカーシェアサービスで探したところ取り扱っていないようでした。

-

A1.

今回の実行計画においては検討しておりませんが、今後の課題として考えています。また、カーシェア「カレコ」によるEVを運行しています。現在、柏の葉で扱っているEVは、ゲートスクエア駐車場のカーシェア「カレコ」の電気自動車のみとなります。2人乗りのような超小型EVについては、今後の検討課題と考えています。

-

Q2環境にやさしい暮らしは不便な生活のイメージがあります。我慢する必要があるのでしょうか?他のエリアに比べてどの程度削減しているのか?

-

A2.

我慢しない省エネについて検討を進めています。また、省エネ効果は約5%~10%を実現しています。これまでは、人の行動を制限することで省エネを行っていた経緯がありました。

これからのエネルギーマネジメントとして、ICTやAI技術の活用により人の行動を制限することなく省エネを行っていくことを検討しています。

例えばデータを積み重ねることで、人が不快に感じないギリギリの気温のコントロールをAIが学習し、自動で空調をコントロールすることも可能となってきており、我慢しない省エネを達成することも技術的に可能になってきています。

現時点では、AEMS(エリアエネルギーマネジメント)によってエネルギーのピークカットを実現し、5%~10%程度の省エネを実現しています。 -

Q3太陽光発電施設の劣化を市民に見つけてもらうというのはありでしょうか?改善前と改善後の比較はどのように行うのでしょうか?入力(太陽光)が同じでないと比較が難しいということはないのでしょうか?

-

A3.

施設の保安管理という観点から市民に見つけて頂くことは現在考えておりません。また効果については実証前と実証後により評価を行う予定です。太陽光発電施設の劣化状況を市民に見つけて頂くことは施設の保安管理上、現状取組んでいません。

太陽光発電における改善前後の比較については太陽光の発電効率によって定量的に計測することが可能です。天気等により入力に差がでることはありますが、計測結果の平均値を比較することで信頼度の高い結果が示せると考えています。 -

Q4スマートグリッドと電気自動車のコラボレーションは計画されていますか?

-

A4.

現時点では計画されておりません。現時点では、V2G(グリッドと電気自動車との連携による取組)等は計画していません。

分野横断の取組みの一つとして、災害時の電力供給の手段としてEVバスの蓄電池の有効活用ができないかといった議論はしているところです。 -

Q5コンパクトシティ化して人が集中するとゴミ問題が顕在化すると思いますが、何か工夫されているのでしょうか?

-

A5.

今回の実行計画ではゴミに係る計画は含まれていません。人が集中することで効率化されるメリットと、顕在化するデメリットがあると考えています。

ゴミ問題はその両方の側面があるものと考えておりますが、今回のスマートシティ実行計画には盛り込んでいません。

今後まちづくりの推進を図る上で、取り組んでいくべき課題の一つと考えています。

5.パブリックスペース

-

Q1道路センシングによる予防保全では、モビリティの項目でご説明のあった自動運転バ スの利用ということも実施されているのでしょうか。

-

A1.

現状では、自動運転バスを利用した道路センシングは実施していません。道路センシングによる予防保全と自動運転バスとの連携は現状では実施していませんが、各取組や分野を横断する取組みについて検討をしており、様々な可能性を模索しているところです。

-

Q2人流計測は応用が利くような気がします。柏の葉ではどのような展開を考えていますか?

-

A2.

イベントでの活用やまちづくりのシミュレーション、混雑情報の発信など、様々な応用が考えられます。柏の葉では様々なイベントを行っていますが、人流分析データを活用することで、イベントの企画に利用したり、将来的にはバーチャル空間に人流データを反映させて、まちづくりなどのシミュレーションに活用することもできると考えています。

また、例えば、エリア滞在率、導線分析などいろいろな角度で混雑情報を市民の方に発信していくことも可能です。

他のデータとの組み合わせについても、例えばエネルギーとの組み合わせで、まち全体のエネルギーマネジメントに利用したり、ウェルネスとの連携で健康施策への展開をしたり、まちの生活者のニーズに合わせたデータの使い方をしっかり検討し、活用することが可能となります。マーケティングや行動変容を促すことも可能になると思います。

様々なものに活用可能であると同時に、データを利用する際には個人情報保護やプライバシーに十分配慮することが前提になると考えています。

6.ウェルネスに関する質問

-

Q1分かっていても仕事が忙しくてなかなか健康に対する行動を起こせません。何をやれば良いか分かりません。AIが答えをくれるのでしょうか?

-

A1.

AIは、根拠に基づいた方向を示す程度で考えています。健康に対する意識は、資料にもあるとおり4つの層に分類できますが、最も多いのは「わかっているが実行に移せない。継続できない。」という層です。ご質問はこの層に対して、どのような対応・取組みが出来るかということかと思います。

まずは、自分の健康を「見える化」することで、改善すべき箇所を分析することが重要と考えています。

健康に対する行動を実行に移せて継続できるかは本人次第ですが、一人一人の意識変容を起こすためには、きちんと根拠を示して、なぜ必要なのか説明することが重要です。

本プロジェクトで導入するAIは、判断した理由を説明できるものなので、根拠(エビデンス)に基づいた方向付けを行うことが可能です。

こうした根拠に基づき、色々なものを組み合わせて斬新で飽きが来ない内容を提案することも重要と考えています。また努力が少しずつでも成果として出ること、手ごたえを感じることも重要です。

7.データプラットフォームに関する質問

-

Q1データを利用したプロジェクトを進めるうえで、市民との対話をどのように行っていくのでしょうか?

-

A1.

市民との対話を深めるため、今までのプログラムに加え、拠点施設であるUDCKのリニューアルと「(仮称)柏の葉リビングラボ」をスタートする予定です。柏の葉では、これまでも様々なコミュニティ・プログラムを通じて、市民主体で地域の価値を創造・維持・発展させる取り組みを行ってきました。

さらに強化・推進するものとして、2020年10月から下記の取組みを行う予定です。

1. まちづくり拠点(UDCK)のリニューアル

まちづくりの拠点施設であるUDCKを改装し、さらにオープンな空間で、市民が集まりやすい拠点を目指します。

まちづくりに係る情報発信や議論の場としてだけではなく、まちに対するちょっとした相談事でも立ち寄れるスペースとして活用できる拠点とします。

2. 「(仮称)柏の葉リビングラボ」のスタート

まちに関わる人々(市民、学生、働く人、訪れる人など柏の葉に関わる様々な人々)と企業・団体が一緒になって、このまちにどのような課題があるのか、データや技術を活用することで課題を解決できるかなど、一緒に議論する仕組みをスタートします。

この取り組みを継続的に実施し、まちに関わる人々との対話を深め、フィードバックやまちへの実装を行いながら、柏の葉スマートシティを実現していきたいと考えています。 -

Q24つの課題解決に対する3つの戦略の一つに「データプラットフォーム」が有りますが、個人情報の観点でどのような取組を行っていますか?

-

A2.

個人情報の提供時にその都度同意が必要なシステムとし、提供先や内容を本人が把握、管理でき、いつでもやめることが可能な仕組みを検討しています。データを利用したサービスは個人情報と紐づけることにより、個人のニーズにマッチした質の高いものとすることが可能です。

そのうえで、個人情報は同意に基づいて提供されるものであり、かつ安心・安全に保護されなければなりません。

個人情報の提供時にその都度同意が必要なシステムとし、どの情報をどんなサービス事業者に提供しているか、本人が把握および管理することが可能で、またその情報提供をいつでもやめることが可能な仕組みを検討しています。

新たにスタートする「(仮称)柏の葉リビングラボ」等を活用して、個人情報を含むデータの利活用のあり方についても、さらに対話を深め、柏の葉の将来やまちづくりについて、一緒に考え、一緒につくっていきたいと考えています。 -

Q3行政でデータ活用がなかなか進まない課題は主にどのようなものがあるでしょうか。例えば、市民の理解、データ分析のノウハウが役所内に無い、など。国にはどのような支援が必要と考えていらっしゃいますでしょうか。

-

A3.

ルール化や手続きの簡素化、異なるシステム間のデータ連携など、高度な知識や知見の不足等が課題です。国には技術的な支援の他、異なるシステム間でデータ連携が可能な仕組みのあり方を示すなどの支援に期待しています。データ活用の手法や流れが明確化されていないこと、手続きの簡素化が進んでいないこと、異なるシステム間のデータ連携などが課題です。また、データの取扱いや分析、個人情報保護など、総合的な知識やノウハウの不足などが考えられます。

このような課題に対して、国に期待する支援としては、将来の他自治体への横展開も見据えた技術的支援や金銭的支援を期待しているほか、新たにシステムを開発するのではなく、既存システムをベースにしたデータ連携が可能な仕組みのあり方を示すことなども期待します。

8.その他

-

Q1柏たなか在住です。柏の葉ではないですが、今後の柏たなか駅周辺の開発計画があればご教示いただきたいです。

-

A1.

「柏たなか駅周辺地区整備方針」をご参照ください。今回の柏の葉スマートシティ実行計画は、柏の葉キャンパス駅周辺2km圏を対象エリアとしています。柏たなか駅周辺については、まちづくりのビジョン「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に基づき、地域の特徴を生かした「柏たなか駅周辺地区整備方針」を定めています。こちらは整備方針であり、具体の開発計画ではありませんが、参考までに下記よりご参照ください。

-

Q2若い方、共稼ぎ世代をターゲットとした計画のように思えるが、実際にはリタイヤメント世代も数多く、元気な高齢者が人生を謳歌できるような施設やコミュニティができていないのが残念である。こうした施設はビジネスとして十分成立可能であり、まちづくりの基本コンセプトの中に高齢者が楽しく生活できることを念頭に置いて計画してほしい。

-

A2.

高齢者を含むあらゆる世代が、健康で生きがいを持って暮らせるまちづくりは、重要な視点と考えています。柏の葉エリアには子育て世代が数多く居住していますが、5~60代の元気な高齢者も多くいらっしゃいます。まちづくりのビジョン「柏の葉国際キャンパスタウン構想」では、あらゆる世代が、地域の中で健康に生きがいを持って暮らせるまちづくりを目指しています。また、今後のまちづくりの中では、居住者のみならず、学生、働く人、訪れる人も含め、誰もが活躍できる場をつくることも重要と考えています。

-

Q3柏の葉スマートシティでは、夜間人口と昼間人口のバランスを考慮して企業誘致しているという話を以前伺ったことがあります。どうやったら実現できるか非常に関心があります。実際に移転してきた企業の例や、既にご説明頂いたKOILやスタートアップ支援以外の取組などがあれば、教えて頂ければ幸いです。

-

A3.

企業を引き付ける魅力的なまちづくりを行うとともに、柏の葉に立地する大学や研究機関と連携した、研究・実証フィールドとしての実績を積み重ねていくことが企業誘致の推進力になるものと考えています。具体的には、イノベーションキャンパスと名付けている柏の葉キャンパス駅の北側ゾーンを中心に、ミクストユースを意識した土地利用誘導のガイドラインを策定し、交流を生み出す魅力的な空間整備を行うことなどにより、昼夜人口のバランスのとれたまちづくりを推進しています。

また、企業向けには、アジア全域を対象としてビジネスコンテストの実施や、まち全体で実証実験の受入れる体制を整えています。

YouTubeではチャプター毎の視聴が可能になります。

- [フォーラム概要]

- ■開催日時:2020年7月17日(金)15:30~18:00

- ■主催:柏の葉スマートシティコンソーシアム

- [登壇者とプログラム]

- ■プログラムと発表者(敬称略)

- 1. 挨拶 秋山 浩保 [柏市長]

- 2. 実行計画の概要説明 出口 敦 [東京大学]

- 3. 4つのワーキンググループからプロジェクトの説明

- ①モビリティ

- モデレーター:坂齊 豊[柏市]

- 発表者:

- ・須田 義大[東京大学]

- ・釘宮 航[先進モビリティ 株式会社]

- ・佐々木 卓[株式会社 長大]

- ②エネルギー

- モデレーター:山村 真司[株式会社 日建設計総合研究所]

- 発表者:

- ・滝田 功[株式会社 日立製作所]

- ・畔上 兼一[ヒラソルエナジー株式会社]

- ③パブリックスペース

- モデレーター:白 機錫[柏の葉アーバンデザインセンター]

- 発表者:

- ・黒川 悟史[三井不動産 株式会社]

- ・今井 利宗[川崎地質 株式会社]

- ④ウェルネス

- モデレーター:高橋 佳久[柏市]

- 発表者:

- ・飯島 勝矢[東京大学]

- ・竹川 励[三井不動産 株式会社]

- 4. 対談

- コーディネーター:出口 敦 [東京大学]

- パネリスト:

- 飯田 晃一[柏市]

- 山下 和則[三井不動産 株式会社]

PAGE TOP