【共創事例: アステラス製薬×あおぞらプロジェクト】キッズ向け薬剤師体験イベントを通して『医療のエコ活動』の普及に取り組む

TOPICS一人ひとりの知恵と行動を合わせて、サステナブルな医療の実現へ。「医療のエコ活動ラウンドテーブル」イベントレポート

SCROLL

- 三井リンクラボ柏の葉1

- KOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)

- 国立研究開発法人 国立がん研究センター

- アステラス製薬株式会社

「医療のエコ活動」とは、本当に医療を必要とする人が将来にわたって安心して医療を受けられる社会を実現するために、一人ひとりが出来るだけ健康でいよう、医療資源を大切に利用しよう、という取り組みです。「三井リンクラボ柏の葉1」に拠点を構えるアステラス製薬は、同志社大学の瓜生原(うりゅうはら)葉子教授が提唱するこの活動に共感し、国内の様々な街で活動を推進しています。柏の葉においても、街づくり組織である一般社団法人UDCKタウンマネジメントおよびKOIL(柏の葉オープンイノベーションラボ)を拠点に活動する地域のプレイヤーとの共創を通じて、数多くの活動を積み重ねています。

2025年7月15日、この活動のテーマに関係する街の皆さまにお集まりいただき、「医療のエコ活動」への理解を深めると共に今後の活動の活性化に向け話し合う、「医療のエコ活動ラウンドテーブル」が開催されました。

医療機関、アカデミア、大手企業、スタートアップ、学校、行政、地域のプレイヤー。多様な参加者が集まり、医療の未来について話し合いました。

イベント会場となった「KOILテラス」の6階ラウンジにお集まりいただいたのは、医療機関から国立がん研究センター東病院(以下NCCHE)の土井病院長と土原先端医療開発センター長/橋渡し研究推進センター長。アカデミア・教育機関から千葉大学野田先生、柏の葉中学校と柏の葉高校の校長先生。さらに、明治安田生命、NTTデータ、島津製作所、NECソリューションイノベータ、Ubie、TFBS BIOSCIENCE、H.U.グループ中央研究所といった医療・健康関連の事業を行う大手企業/スタートアップ各社。柏の葉を拠点に食を通じた健康づくりの活動をしている料理研究家で麹文化協会代表理事の大瀬さん。そして、柏市から健康医療部健康政策課、柏市議会議員でKOIL会員でもある渡辺裕二さん。こうした多様な皆さまに、柏の葉における「医療のエコ活動」の実行主体者であるUDCKタウンマネジメント、KOIL会員、アステラス製薬と、柏の葉の街づくり組織であるUDCKを加えた総勢30名強のメンバーにより、会がスタートしました。

まず、UDCKタウンマネジメントのメンバーである、リンクラボ柏の葉サイエンスコンシェルジュの野村俊之とKOILコミュニティマネージャーの大須賀芳宏から、柏の葉スマートシティのまちづくりと「医療のエコ活動」の関係についての説明がありました。

柏の葉では、街づくりを通じて世界の課題を解決するモデルを創ることを目指しており、そのテーマの1つが「健康長寿」です。近年は、ライフサイエンス拠点化構想のもと、「ヘルスケア=生涯健康で暮らせるエリア」と「医療=新たな医療が生まれ育つエリア」の両輪で活動を活発化しています。ライフサイエンス拠点としての柏の葉の特長は、”知(アカデミア)”と”生活者とのつながり”の両方が存在すること。こうした点で、「医療のエコ活動」は柏の葉のまちづくりときわめて親和性が高く、UDCKタウンマネジメントの活動の一貫として、アステラス製薬様×KOIL会員を中心とした街のプレイヤーとともに「医療のエコ活動」を推進していることが説明されました。

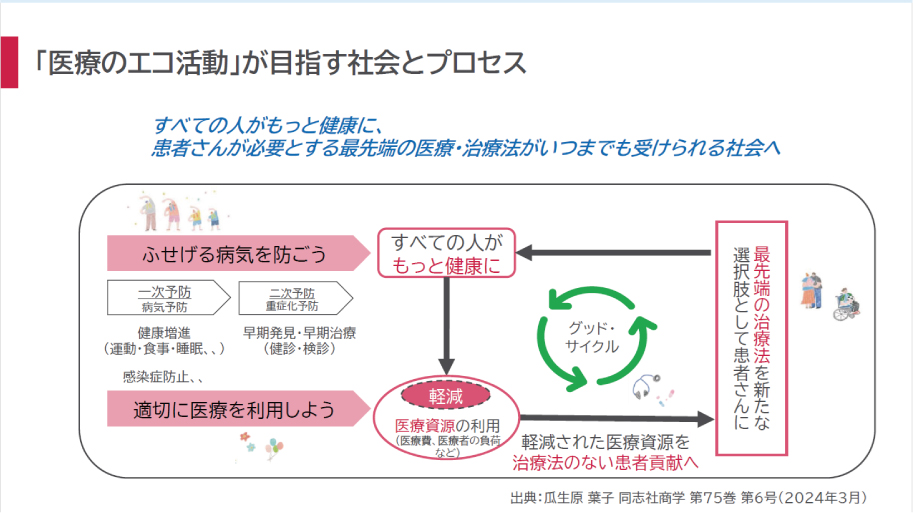

防げる病気を防ぎ、適切に医療を利用することで医療資源の利用を軽減し、その分を最先端の治療法開発に回せば、難しい病気の患者さんを助けることができる。

次に、アステラス製薬アドボカシー部の吉田宏之コミュニティエンゲージメント部長から、同社のアドボカシー活動の背景・意義と「医療のエコ活動」の概略についてお話いただきました。

新薬ができるまでには長い時間と巨額のコストが必要です。近年、日本では、海外で承認された医薬品が日本で承認されるまでに時間がかかる「ドラッグ・ラグ」、必要な治療が必要な人に届かない「ドラッグ・ロス」などの問題が深刻化しており、直近5年間に米国で承認された医薬品の67.5%が国内未承認、そのうち約半数は開発に至っていないという状況です。これが原因で、有効な治療を受けることができず亡くなってしまうという痛ましい事例も出てきてしまっています。これらが引き起こされる原因はとても複雑で、日本固有の規制や日本の薬価および薬価制度が主な要因と考えられています

創薬の企業であるアステラス製薬は、事業の持続性のためにもこうした状況を改善することを目指しており、その活動の一貫として「医療のエコ活動」を推進しています。

一人ひとりが防げる病気を防ぎ、適切に医療を利用することで、医療資源の利用を軽減する。その資源を最先端の治療法開発に回せば、難しい病気の患者さんを助けることができる。このグッド・サイクルが実現すれば、すべての人がもっと健康になれます。アステラス製薬は、日本各地の医療産業都市でその啓発活動を推進しています。

アステラス製薬HP『持続可能な医療・創薬環境の実現に向けて』

https://www.astellas.com/jp/sustainability/sustainable-medical-and-drug-discovery-environment

このお話を受け、アステラス製薬アドボカシー部の白ケ澤智生課長から、柏の葉における活動実績の紹介がありました。

2023年秋にアステラス製薬が「三井リンクラボ柏の葉1」にオフィスを構えたことを契機に、2024年7月にKOIL会員とのMeetupを開催。それからわずか1年で、医療と健康に興味を持ってもらうことから「自分が健康でいることで困っている人を助けることができる」ということを伝え、今後の行動に繋げることを目指す体験型の大きな市民イベントが、複数のKOIL会員により3回行われました。また、「医療のエコ活動」のテーマソングを子どもたちと一緒につくるワークショップが開催され、現在、この曲を歌うコンサートキャラバンが柏市を中心とした約30の保育園・小学校で順次開催されています。主体者としてこうした活動の企画・運営・広報をしている、KOIL会員の矢代萌香さん、加藤良子さん、株式会社クロスアジア 篠原晋寧さん、一般社団法人はれる ひなたなほこさんからも、活動の具体的な内容や、得られた手ごたえ、課題として感じている点などについてお話をいただきました。

ふだんは当事者間で話し合うことが難しい繊細な話題も、協調的な雰囲気の中で穏やかに議論されました。

この説明の途中で、教育関係の参加者さんから「もうちょっと具体的な説明が欲しい」「イベントの効果がもうひとつ腑に落ちない」「民間企業のアステラス製薬さんが取り組む理由がわからない」といった質問が投げかけられました。これに対し、KOIL会員はもとより、アステラス製薬やUDCKタウンマネジメントが、それぞれの立場から丁寧に説明をしました。さらにNCCHEの土井病院長と土原先生からも、この取り組みの価値についてご説明いただきました。想定外だったこのやりとりから、場の空気は一気に濃厚に、熱くなっていきました。

そして、その熱気をそのままに、フリーディスカッションへ。

ディスカッションでは、それぞれが自分の現場でどんなことができるかについて、前向きなお話が多く出されました。たとえば、「農と健康」をテーマに活動する千葉大学環境健康フィールド科学センターは、「0次予防(病気のリスクを減らすため、健康的な行動が自然と取れるような環境を社会的に整備すること)」を目指しています。これは「医療のエコ活動」と近いと思われるので何か出来ることがあるか考えてみたい、というお話。また、柏の葉高校には看護師を目指す生徒さんも多いとのこと。授業でこうしたテーマを取り上げることも考えたい、例えば保健室の中のムダを探してみる授業なんて良いのでは、と、具体的なアイデアもいただきました。

また、「もしかすると炎上するかもしれませんが」と手が挙がり、「高齢者への医療や一部の高度医療なども見直す必要もあるのではないか」という投げかけも行われました。これには別の参加者から「私の経験では、ドイツでは風邪で病院に行っても薬なんか出ない、寝てれば治るよと。まして高度な医療を受けるのはものすごくハードルが高い。」という情報も。これに対し、まさに当事者であるNCCHE土原先生からは、「そもそも超高齢社会になり高齢者の定義も変わってきている。確かに私も以前は70歳、80歳の方には手術はしないことが多かった。でも今は人生100年時代。80歳でも元気いっぱいの方も多く、手術という選択肢をとることも多い。日本の医療の素晴らしい点は守りつつ、こうした課題や一部の不公平感などを新しい技術で乗り越えていくことも私たちの役割であり課題だと考えている」とお話がありました。こうした、普段はとても当事者に直接ぶつけることは出来ないような話題も、協調的な雰囲気の中で積極的に取り上げられ、穏やかに議論されていました。

先ほど話題に上がった、民間企業がこうした活動を進める理由についても、他の大手企業の方々から「保険会社も社会全体の健康は事業に直結するので、重篤になる前に軽い段階で病気を治しましょうという趣旨の活動を各社が行っている」「それ自体で目先の利益が出る活動ではなくても、医療や社会の継続性は事業の根本なので注力している」というお話があり、具体的な活動事例をご紹介いただきました。

話題は「医療のエコ活動」をより多くの人に届けていく方法に移っていき、まずNCCHEの土原先生から、「柏の葉には世界中から創薬の企業が集まってきている。『消費する医療から創造する医療へ』を掲げているが、これには何より住民の皆さんのご理解と共感が大事。生命科学は、怖い、怪しいと思われがちだが、そうではなく、ポジティヴな、良い場所だと思っていただけるようにしていきたい」と、地域にとってのこうした活動の重要性についてお話いただきました。それを受け、土井病院長から「よく『健康長寿』という言葉が言われるが、そこからさらに『活動長寿』を目指したい。そのために、皆さまが生活の中で医療をどう捉えるかが重要。受ける医療の内容を国が決めるのではなく、個人が決めるようになっていく必要がある。そうしたことを最初に伝えていくのが良いと思う」というお話がありました。

さらに、より具体的なアイデアとしては「たとえばゴミの集積場に『混ぜればゴミ、分別すれば資源』というスローガンが貼ってあって、これはうまいなと思った。こういう誰もが知っている分かりやすいスローガンがあると良い」「病気になると自分も社会もこんなに損しますよ、と、経済的な損失を見せた方が人は動くのではないか」など、示唆に富んだご提案をいただきました。

最後に柏市健康医療部健康政策課から、今年から推進している「第2次柏市健康増進計画」や、フレイル予防のためのスマホアプリ「ワニFit」など、市の取り組みをご紹介いただいて、あっという間に予定の時間が終わり、テーブルを囲んでのディスカッションはいったん終了しました。

イベントの最後に会場後方に移って行われた懇親・歓談タイムでは、今までの議論を踏まえ、参加者の皆さまそれぞれにあらためての名刺交換から情報交換、議論、アイデア出しなどが行われました。予定の時間が過ぎても終わるのが惜しい、そんな時間になりましたが、最後はアステラス製薬の福士納アドボカシー部門長のご挨拶と一本絞めで散会となりました。

ここで生まれた繋がりから、これからの日本の医療・健康に関する新しい取り組みが複数生まれてくることを確信出来る、素晴らしい時間になりました。

MEMBER関連メンバー

FACILITY関連ファシリティ

PAGE TOP