TOPICS国立がん研究センター東病院×Wellmira×三井不動産:がん患者向け食事サポートアプリ「がん患者さんも長生きできる時代。がんや治療のフェーズに応じて、その時期に合った食事を長くサポートしていきたい」

SCROLL

- 国立研究開発法人 国立がん研究センター

- 三井不動産株式会社

- 株式会社Wellmira

国立がん研究センター東病院では、直接的な治療・医療行為だけではなく、日常の生活面で患者さんやご家族を支える様々な取り組みを行っています。そのひとつが、三井不動産株式会社・株式会社Wellmiraとの共同研究により、3社共同で開発した、がん患者の食事をサポートするスマホアプリ、「カロママ プラス『食事療養コース』」です。

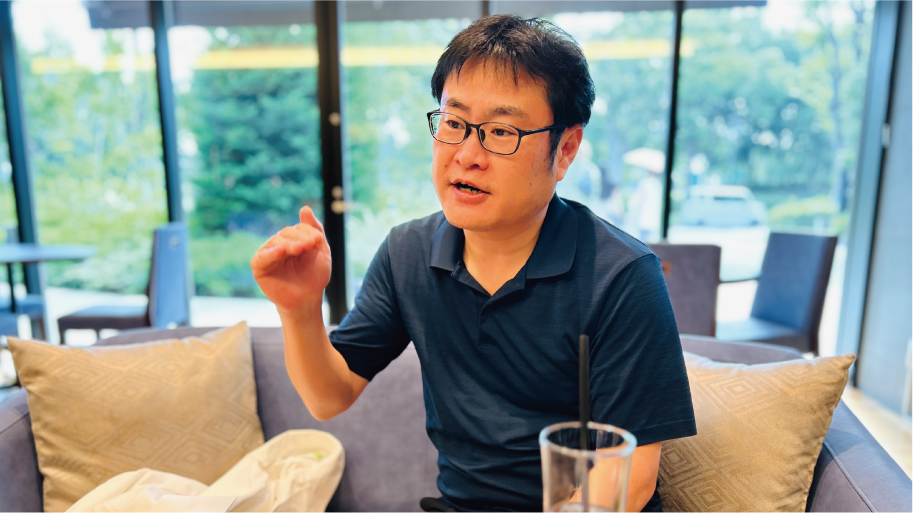

このサービスの内容や意義、この取り組みにかける想いについて、国立がん研究センター東病院栄養管理室の須永将広室長にお話をうかがいました。聞き手は、三井不動産柏の葉街づくり推進部の藤井琢也さんです。

食の観点から患者さんに寄り添い、現状と課題を把握して行動・対策に繋げるのが、私たちの仕事です。

―最初に、国立がん研究センター東病院での管理栄養士さんの仕事内容についておしえてください。

まず、入院患者さんへの食事の提供と栄養管理です。特に頭頸部・食道・胃や大腸など食べ物の通り道や消化吸収に関わる臓器を手術した患者さんには、それぞれの状況・状態に応じた食事をご提供する必要がありますし、また、退院後のご自宅での食生活に関する注意事項なども栄養指導を通してお伝えしています。また、化学療法や放射線療法などの副作用で、味覚が変わってしまう、食欲不振に陥ってしまうといった患者さんがいらっしゃいますので、そうした方が症状に応じつつも少しでも美味しく食事ができて治療が続けられるように、お支えしています。

さらに、症状緩和の面からも食べたいのに食べられないという患者さんには少しでも食べられるような支援をしていますし、一方で「もう食べたくない」とおっしゃる方にも寄り添った支援を行っています。例えば、食べられない時は口が乾燥しますし、それがつらさになることもあります。ですので、たとえば看護師さんやご家族などが介助される際に氷を少し口に含むことでつらさを和らげ、改善につながることもあるのですが、こうした際にちょっとした工夫で、レモンを少し足した氷にしてみたり、市販のシャーベットを活用したりすることで、ほのかな香りやさっぱり感がつらさを和らげ、症状の緩和につながるような工夫を紹介したりします。また、薬によっては便秘でお腹が張り、これが「つらさ」につながることもありますので、少しでも快便につながるようなメニューや食品などをご提案することもあります。

―須永さんは、なぜこのお仕事を選ばれたんですか。

元々は食品添加物に興味があって管理栄養士の道に進みました。大学院の修士課程のときに、指導いただいていた先生から「(当時は)修士課程を経て病院で管理栄養士をしている人は少なく、病院管理栄養士を経験していれば、今後様々にその経験が活かせるから、病院管理栄養士としてでがんばってみてはどうか」と勧めていただき、元々私は料理が得意ではありませんでしたが、病院で管理栄養士として働くことを選びました。

管理栄養士というと、エネルギー計算をする人というイメージが強いですよね。当時、私の親にもそう言われたのですが(笑)、そうではなく、個々の患者さんの病態や症状に応じた「栄養アセスメント」により現状や課題を把握し、患者さんに寄り添い食や栄養の面から支援するのが、私たちの仕事です。

カロママ プラス『食事療養コース』は、スマートフォンという身近なツールを使い、お一人おひとりの体調や食生活に応じて日常的に食事面をサポートします。

―では、今回の主題である「カロママ プラス『食事療養コース』」についてお話をしていきたいと思います。まず、このサービスの概要について教えてください。

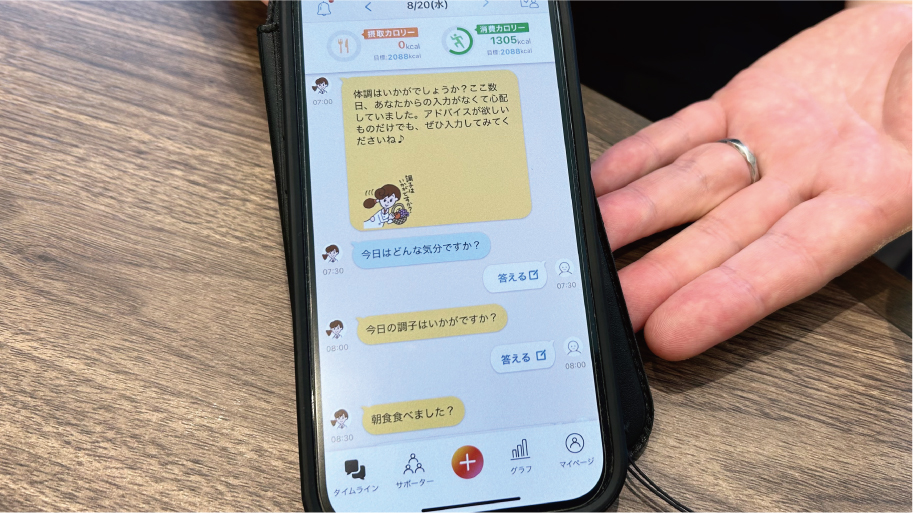

「カロママ プラス」は、株式会社Wellmiraが提供しているAI健康アドバイスアプリです。ユーザーが毎日の生活習慣を記録し、それを見たパーソナルAIコーチがアドバイスや提案をしてくれるサービスで、2017年のローンチ以来、現在では6,000以上の企業・自治体に導入されているそうです。このようなサービスは継続し、そして行動に移していく(行動変容する)ことが大切になりますが、毎日の習慣にしていくことは簡単ではありません。カロママ プラスでは、食事療養コース以外にも、「ダイエット」「健康維持」「ロカボ」「メタボ改善」など、目的に応じたコースがあり、毎週AIが目標を提案してくれます。そして、ログインや目標達成でスタンプが貯まりポイントと交換できる仕組みや、仲間と励まし合える仕組みなどにより、続けていけるような工夫がされています。 [カロママプラス https://calomama.com/]

―このアプリ内の1つのサービスとして、がん患者さん向け「食事療養コース」を開発したということですね。

はい、その通りです。国立がん研究センター、Wellmira、三井不動産の3社共同研究により、同コースを共同開発しました。先ほどもお話した通り、がん患者さんは治療の副作用や体調の変化などにより、食事が思うように取れなくなってしまうことがあるからです。このサービスでは、AIのキャラクターが毎日の体調や気分に合わせ、やさしい言葉で、無理のないアドバイスをお届けします。友だちとチャットするような感覚で体調や食事摂取状況、水分の摂取状況などを伝えると、AI管理栄養士「カロママ」が、今とってほしい栄養や無理なく出来る食事・運動などを前向きな言葉でやわらかく伝えてくれます。

―ご本人やご家族に、日常的に寄り添ってくれるのですね。

そうなんです。私たちは、通院・入院中の患者さんを病院内でサポートすることは出来るのですが、その間の日常生活すべてをサポートすることは出来ません。スマートフォンという身近なツールで、お一人おひとりの体調や食生活の状況に応じて日常的に食事面をサポートできるのが、このサービスの特長です。

がんになると、食事をあまりとれなくなってしまうことが多くあります。これには抗がん剤の副作用やストレスなど様々な要因がありますが、その要因の1つに、がん細胞がつくり出す「サイトカイン」という物質が影響すると言われています。この物質が体内にできることで、患者さんは食欲が落ち、筋肉量や体重が減ってしまうのです。しかし、がんと闘う上で、筋肉・体重・体力の維持はとても重要です。このアプリは、食事管理の面からそれをサポートします。

また、水分の摂取状況の登録機能も大切です。もちろん、人は水をとらないと生きていけないわけですが、水分摂取が足りないと血液検査の結果などにも現れるので、管理栄養士も必ず血液検査の結果を確認するようにしています。カロママ プラスのこの機能を活用することによって、水分摂取を優しく促すと同時に、どれくらい水分をとっているのかを把握することが出来ると、体調の変化や病状の把握にも役立ちます。

がんと闘う上で、体重・体力の維持はとても重要。このアプリによる具体的なアドバイスをもとに、安心して楽しく、少しでも多く食べていただければと思います。

―ご家族にとっても、心強いですね。

食事や体形に関することは、特に、家族に言われるとイラっとすることってありますよね。その点、少し耳の痛いことでもAIのキャラクターに優しく言ってもらうと聞き入れやすいですし、ご家族も言わなくて済む。がん治療はご本人にもご家族にとっても、大きな負担なので、時にはご家族の仲がギクシャクすることもあります。ただでさえ病気で苦しいのに、そして、本人のことを考えるがゆえに想うことが、逆の方向に向かってしまうと、それは本当につらいことです。このアプリによって、ご本人・ご家族の心理面のサポートにもつながれば嬉しいです。

―なるほど、そういう効果もあるのですね。お話をうかがって、あらためて出来るだけ多くの患者さんに使っていただきたいと思いました。

手術をして退院するまでの間は、もちろん病院が食事を管理しています。手術の前後は、食事内容に制限もありますが、退院され、ある程度の期間が経過すれば、段階的に通常の食事に戻していき、筋力や体力を戻していくことも大切になります。一方で、特に食事内容に制限することはない状況であっても、そしてご本人も食べたいと思っているのに、なんとなく心配だからという理由で、過剰な食事制限をしてしまっている方をお見受けすることもあります。実は、私の祖父が胃がんの手術を受けたのですが、この時の私の父の食事に対する考え方がそうでした。父の心配な気持ちも解りますが、主治医から「もう何を食べても大丈夫なので、体力を戻すためにいろいろ食べましょう」と祖父は説明を受けているのに、心配な気持ちから慎重になりすぎて、必要以上の食事制限となっていたと思います。確かにご本人・ご家族の気持ちになって考えれば、「なんでも」と言われても「お寿司は大丈夫?うなぎは?」など、迷う気持ちもわかります。ですので、何かあれば病院の管理栄養士にご質問いただければと思いますが、このようなアプリを活用することで、症状や体調に応じて提案されるメニューや具体的なアドバイスをもとに、安心して楽しく、少しでも食べていただけるようなお手伝いができればと思います。

がん治療の進化により、いまはがん患者さんも長生きできる時代です。がん治療や様々なフェーズに応じて、その時の体に合った食生活をサポートしていきたいと考えています。

MEMBER関連メンバー

PAGE TOP